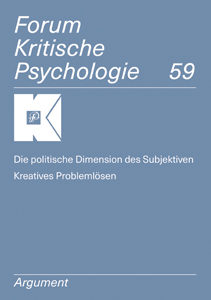

Die politische Dimension des Subjektiven

Kreatives Problemlösen

Nach 39 Jahren ist »Die politische Dimension des Subjektiven« die letzte Ausgabe des Forum Kritische Psychologie. Aus dem Blick verloren habe man den Gründungsanspruch, erklären die Mitherausgeberinnen Frigga Haug und Ute Osterkamp diese Entscheidung. Das Heft erinnert an diesen Anspruch – Kritische Psychologie als marxistische Subjektwissenschaft zu begründen und methodologisch ganz neu zu erarbeiten – mit einem Auszug aus dem noch in Arbeit befindlichen Band 9/I des Historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus (aus dem Stichwort ʻMaterialismus, praktisch-dialektischerʼ von Wolfgang Fritz Haug). Die Beiträge von Frigga Haug, Ute Osterkamp und Gisela Ulmann beschäftigen sich alle – auf unterschiedlicher Ebene – mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis sowie der subjektiven Notwendigkeit eines selbstbestimmten Lebens. Markus Lauenroth trägt in seinem Text zur Klärung der Bedeutung kritisch-psychologischer Begrifflichkeit bei. Den Abschluss des Heftes bildet ein Gespräch, das Michael Zander mit Gisela Ulmann über ihre berufliche Praxis geführt hat.

Nach 39 Jahren ist »Die politische Dimension des Subjektiven« die letzte Ausgabe des Forum Kritische Psychologie. Aus dem Blick verloren habe man den Gründungsanspruch, erklären die Mitherausgeberinnen Frigga Haug und Ute Osterkamp diese Entscheidung. Das Heft erinnert an diesen Anspruch – Kritische Psychologie als marxistische Subjektwissenschaft zu begründen und methodologisch ganz neu zu erarbeiten – mit einem Auszug aus dem noch in Arbeit befindlichen Band 9/I des Historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus (aus dem Stichwort ʻMaterialismus, praktisch-dialektischerʼ von Wolfgang Fritz Haug). Die Beiträge von Frigga Haug, Ute Osterkamp und Gisela Ulmann beschäftigen sich alle – auf unterschiedlicher Ebene – mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis sowie der subjektiven Notwendigkeit eines selbstbestimmten Lebens. Markus Lauenroth trägt in seinem Text zur Klärung der Bedeutung kritisch-psychologischer Begrifflichkeit bei. Den Abschluss des Heftes bildet ein Gespräch, das Michael Zander mit Gisela Ulmann über ihre berufliche Praxis geführt hat.