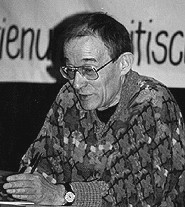

Morus Markard

Morus Markard

Nachruf zum Tod von Klaus Holzkamp am 1. November 1995

Francis Bacon, einer der Wegbereiter neuzeitlicher Wissenschaft, mahnte die wissenschaftlich Arbeitenden, sie mögen sich überlegen, was wirklich das Ziel der Erkenntnis ist, und daß sie dieses nicht aus Freude an der Spekulation noch aus Wetteifer, noch zur Erlangung der Herrschaft über andere, noch wegen des Profits, des Ruhmes, der Macht … anstreben dürfen, sondern zum Wohle und Nutzen des Lebens. Und daß sie diese Erkenntnis in Barmherzigkeit vervollständigen und lenken….

Ich glaube, daß dies auch als Motto des Denkens und Handelns Klaus Holzkamps gelten kann, der wissenschaftliche Strenge mit überragender Menschlichkeit, methodische Gewissenhaftigkeit mit emanzipatorischem Interesse und, so streitbar er war, theoretische Gegnerschaft mit persönlicher Achtung zu verbinden verstand.

Unbestechlichkeit des Denkens

So streitbar er war: Er suchte Kontroversen nicht. So politisch er argumentierte, so sehr er sich in die Kämpfe seiner Zeit einmischte: Ich glaube nicht, daß er im Grunde seines Herzens oder aus innerer Neigung ein politischer Mensch war. Er sah dazu nur keine Alternative, wenn er den gesellschaftlichen Konsequenzen seiner Forschung nicht ausweichen wollte. Und er wich der gesellschaftlichen Verantwortung wissenschaftlicher Arbeit nicht aus. Die Differenz zwischen menschlichen Möglichkeiten, wie sie die von ihm inaugurierte Kritische Psychologie auf den Begriff brachte, und der kapitalistischen Realität totaler Verwertung ließ ihm keine Ruhe. Er wurde auch oft genug nicht in Ruhe gelassen von denen, denen die Unbestechlichkeit seines Denkens gegen den Strich ging. Parteilichkeit war für Klaus Holzkamp keine Beugung objektiver Erkenntnis, sondern deren praktische Konsequenz. Diesen Zusammenhang zu verdrehen oder zu leugnen war für ihn, mit Marx gesprochen, gemein.

Er verfolgte ihm als relevant erscheinende Problemstellungen unabhängig von Theoriemoden und ursprünglichen Zeitplanungen, eine integre Haltung, die mit wissenschaftsexternen Forschungs- und Zeitplanungen schlecht kompatibel ist. Insofern war er, wie ihn der Münchener Sozialpsychologe Heiner Keupp einmal charakterisierte, ein Gelehrter alten Stils. Er arbeitete allein, diskutierte aber Probleme, Hypothesen und Resultate in verschiedenen Arbeitszusammenhängen; er brauchte immer wieder die Ruhe und die Einsamkeit des Intellektuellen und war als Berater und Freund doch präsent in einer sich verzweigenden wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Gelassen freundliche Distanz

Seiner Vorstellung von wissenschaftlicher Gemeinschaft war allerdings die Betriebsamkeit einer scientific community fremd, deren Produktion vom Takt der Tagungen und vom Kalender der Kongresse gesteuert wird, und die den gesellschaftlichen Wert von Forschung mit der Höhe fristgerecht eingeworbener und ausgegebener Drittmittel zu verwechseln droht. Er besaß nicht die von Adorno analysierten Händlerqualitäten eines Wissenschaftlertyps, der sich unentbehrlich macht durch Kenntnis aller Kanäle und Abzugslöcher der Macht, ihre geheimsten Urteilssprüche errät und von deren behender Kommunikation lebt. Dagegen lebte er jene gelassen freundliche Distanz, die vor einem Einvernehmen bewahrt, das als Vereinnahmung sich erweisen könnte.

Ich denke, seine fachwissenschaftliche Brillanz rührte auch daher, sie entwickelte sich auch damit, daß er nicht bloß Fachvertreter blieb, sondern die Grenzen seines Faches überschritt, vor allem, indem die Durchdringung des Zusammenhangs von Psychologie, Philosophie und Gesellschaftstheorie für ihn lebenslange Aufgabe blieb. Dieses Problem hatte ihm in gewisser Weise die Studentenbewegung gestellt, durch die er wie kaum ein anderer sich inspirieren ließ.

Vielleicht war ihm auch dadurch bewußt geworden, wie produktiv die Kooperation mit Studierenden wird, wenn man sie jenseits eines kanonisierten Lehr- und Prüfungswesens wie Erwachsene, als mitdenkende, querdenkende, vorausdenkene, jedenfalls als Subjekte behandelt. Es war ihm auch bewußt, daß sachfremde Hierarchie einer potentiellen Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden gegenläufig ist. Sein Bestehen auf einer demokratisch verfaßten Universität verdankte sich nicht bloß seiner politischen Überzeugung, sondern auch der Einsicht, daß emanzipatorische Wissenschaft demokratische Strukturen braucht wie die Luft zum Atmen.

Diesbezüglich stellt auch sein letztes großes Werk, die subjektwissenschaftliche Grundlegung einer Theorie des Lernens, wieder den Zusammenhang von wissenschaftlicher Begründung und gesellschaftspolitischer Verantwortung her.

Der Grundlagentheoretiker und Methodologe Holzkamp insistierte auf der Erfahrungswissenschaftlichkeit der Psychologie, aber nicht verstanden im Sinne einer methodischen Zurichtung, die, mit Marx gesprochen, das Zeugnis der Sinne verkürzt zur Sinnlichkeit der Geometrie. Es gehörte daher auch zu seinem Horizont wissenschaftlicher Forschung, die Erfahrungen der außerakademischen psychologischen Praxis ernst zu nehmen und diese in subjektwissenschaftlicher Perspektive weiterzuentwickeln.

Sein Tod riß ihn aus einem Unternehmen der Analyse von Lebensführung und Alltagserfahrung, der subjektiven Verbindung unterschiedlicher Sphären individueller Existenz. Er selbst war nicht nur leidenschaftlicher Wissenschaftler, sondern auch Musiker aus Leidenschaft, wie ich es selber in meinem Zusammenspiel mit ihm in einem Duo erleben konnte.

Wissenschaft als prinzipielles Gegen-den-Strom-schwimmen

Klaus hatte sich noch viel vorgenommen und wir haben noch viel von ihm erwartet. Er verwies oft darauf, daß die Geschichte der Psychologie eine Geschichte unerledigter Kontroversen ist. Eine Geschichte unerledigter Kontroversen, unsere eigene mit der traditionellen Psychologie eingeschlossen, ist auch eine Geschichte unerledigter Aufgaben, denen wir uns jetzt ohne seinen persönlichen Rat stellen müssen, denen wir uns auf der Grundlage seines Lebenswerkes wohl stellen können und denen wir uns stellen werden.

Es ist wie eine Aktualisierung der Baconschen Bestimmung von Wissenschaft, wenn Klaus Holzkamp in einer Rede vor Studierenden Wissenschaft als ein prinzipielles Gegen-den-Strom-Schwimmen bestimmte, als Kritik und Selbstkritik: aber nicht die konkurrenzbestimmte profilierungssüchtige Kritik vieler bürgerlicher Intellektueller, sondern eine Kritik zur Durchsetzung des menschlichen Erkenntnisfortschritts im Interesse aller Menschen gegen die bornierten Interessen der Herrschenden an der Fortdauer menschlicher Fremdbestimmung und Unmündigkeit.

In diesem Sinne bleibe ich bei dem Prinzip Hoffnung, daß die, die mit Dir, Klaus, zusammen gestritten haben, sich nicht vor Umstrittenheit fürchten und streitbar bleiben werden. Wir werden in Deinem Sinne weiterarbeiten.